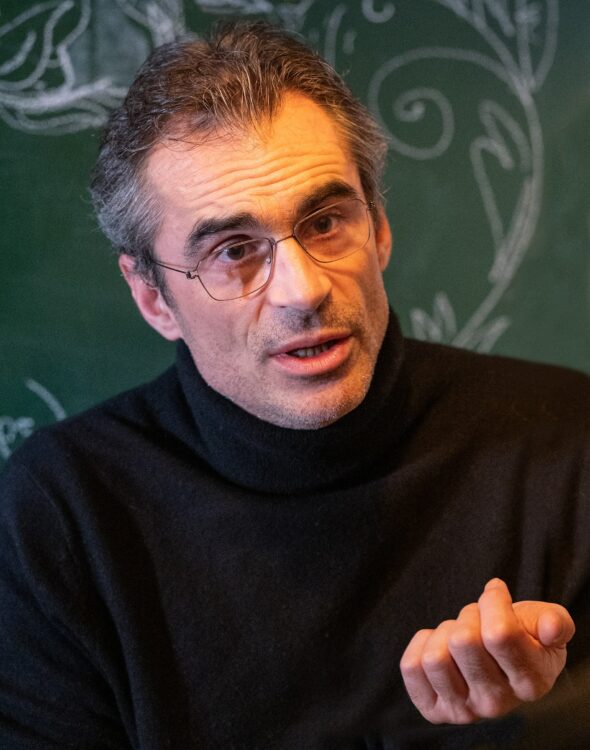

Raphaël Enthoven « Personnellement, je crois que cette guerre va durer des siècles… »

Prévue de longue date le 16 novembre dernier, la rencontre des partenaires de notre magazine avec Raphaël Enthoven nous a permis ce long entretien, presque entièrement basé sur les tragiques événements du Proche-Orient. Le philosophe parle sans la moindre langue de bois du traumatisme initial du 7 octobre dernier et des semaines qui ont suivi. Mais il n’oublie pas également de parler du spectacle de Camus où, quasi seul sur la scène d’un théâtre parisien, il partage sa passion (le mot est faible) pour l’auteur de l’Étranger et de La Peste. Écoutez tout ce que Raphaël Enthoven a à dire. Et, parfois, à crier…

On va bien sûr évoquer cette actualité dramatique que connait le Proche- Orient depuis maintenant plusieurs semaines. Avec le recul, comment avez-vous analysé la façon dont vous avez vécu ces deux jours du 7 et 8 octobre derniers, au fur et à mesure que les nouvelles toutes plus horribles les unes que les autres vous parvenaient d’Israël…

Le 7 octobre dernier, on a changé de monde. Les exactions les plus atroces commises par les terroristes du Hamas, au lieu de susciter un élan mondial de solidarité, ont été le début d’une haine mondiale du juif : les violences des 7 et 8 octobre ont donné le La aux violences qui ont suivi. Je le répète : au lieu de la solidarité, on a vu apparaître la haine. Voilà pourquoi on a très clairement changé de monde : on est passé à une phase active de haine et de décomposition de la démocratie. Pour ceux qui refusent une telle défaite, et qui refusent que le juif soit, comme toujours, la première victime, il est essentiel de lutter sur le terrain des faits, mais aussi sur le terrain de l’opinion, sur le terrain des discours et de combattre les négationnistes de toutes sortes. Pour moi, il y a deux grandes familles de négationnistes qui se sont fait jour dès la tragédie du 7 octobre : il y a d’abord ceux que j’appelle les « contextualisateurs », ceux qui veulent restituer les choses dans un contexte général, faire comme si cette barbarie recevait des explications et pouvait faire l’objet d’une dissection savante. Pour moi, ce serait minorer ce qui s’est passé ce jour-là, en faire un simple crime de guerre, par exemple. Et puis, il y a les négationnistes actifs qui veulent effacer les traces. Ceux qui arrachent les affiches des enfants otages ou qui veulent faire planer un doute sur le fait que telle ou telle femme a bien été éventrée ou que tel ou tel bébé a bien été mis dans le four. Cette seconde famille de négationnistes est très intéressante parce qu’ils ont affaire avec le Hamas à un nazisme fier de l’être. Les nazis avaient au moins la prudence de vouloir dissimuler leurs crimes alors que le Hamas veut au contraire publier ses crimes. Les gens qui effacent les traces des crimes du Hamas sont des gens qui vont contre la volonté même de ceux dont ils protègent les exactions. Il y a un titre du journal Franc- Tireur qui résume bien la chose : « L’effroi et les affreux ». L’effroi, pour ce qui s’est passé le 7 octobre et cette barbarie, la conscience humaine doit en préserver la singularité : c’est un pogrom, c’est une entreprise génocidaire. Et les affreux, ce sont tous ceux qui font comme si cette entreprise génocidaire était explicable ou ne justifiait pas en retour toute la riposte israélienne…

Il y avait quelque chose de frappant, dans les semaines qui ont suivi la barbarie du 7 octobre, sur les plateaux télé, dans les émissions de radio voire même dans les colonnes des quotidiens ou des magazines, celle d’entendre ou de lire si souvent l’expression « Il n’y a pas de mots pour relater ce qui s’est passé… » Ça veut dire qu’à propos de ces événements, on a atteint le seuil de l’indicible ?

On peut effectivement parler d’indicible. Moi, je parle de l’innommable. L’indicible renvoie à une expérience d’un mutisme quasiment céleste, ineffable. L’innommable me paraît mieux désigner la barbarie en question. Cet événement réactive le débat qu’il y eut entre Spielberg et Lanzmann dans les années 80, au moment de la sortie du film La liste de Schindler. L’objection du réalisateur de Shoah à Spielberg était très forte : en fictionnalisant l’holocauste, Spielberg l’avait trivialisé. En montrant ses images, Spielberg les avait mises au même plan que d’autres images concurrentes. D’ailleurs, ces dernières semaines, ça n’a pas raté : quand certains se sont lancés dans une course à la vidéo la plus épouvantable pour convaincre les gens des horreurs qui avaient bien eu lieu le 7 octobre, ils se sont vu rétorquer d’autres vidéos, toutes aussi épouvantables, d’autres exactions commises dans d’autres parties du monde pour leur dire : écoutez, arrêtez de vous plaindre et de vous prendre pour le centre du monde…

Revenons à ces mots que certains ne prononcent pas. Il y a le mot de « terrorisme » bien sûr, il y a aussi le mot « pogrom » qui pourtant fait appel à une réalité historique incontestable. Ce refus de nommer les choses, il dit quoi ?

Deux instances refusent de prononcer le mot « terrorisme ». Il y a La France Insoumise, mais on retrouve ça aussi avec Jeremy Corbyn en Angleterre qui est lui aussi incapable de reconnaitre que le Hamas est un mouvement terroriste. Ceux qui sont incapables de prononcer ce mot se font parfois passer pour des juristes patentés qui, en parlant de « crimes de guerre », permettent que le Hamas soit jugé par des instances internationales. Cet argument est aussi faux que grotesque : s’ils ne prononcent pas le mot « terrorisme », c’est pour ne pas s’aliéner l’électorat qu’ils courtisent et dont ils présument qu’il est majoritairement antisémite. Mais il y a plus grave, comme l’Agence France-Presse qui répugne, elle aussi, à employer le mot terrorisme à l’égard du Hamas. Son directeur a été bien coincé quand on lui a ressorti des dépêches ou des articles où l’AFP présentait Boko Haram ou Al Qaïda comme des organisations « terroristes »… La difficulté ou l’impossibilité de nommer la chose, non seulement la rend possible, mais surtout témoigne chez celui qui refuse d’employer ce mot d’une cécité volontaire qui, en démocratie, est le plus grand danger. Le désir de ne voir que ce qu’on veut voir fabrique aujourd’hui du négationnisme en temps réel.

Ça nous ramène à Albert Camus, qui vous accompagne depuis si longtemps et que vous évoquez actuellement sur une scène d’un théâtre parisien. Camus disait : « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs de ce monde… » On est, si j’ose dire, en plein dedans…

Oui, à l’évidence. Il y a mal nommer les choses et refuser de les voir. C’est la même chose. Mal nommer les choses, c’est mettre des mots lénifiants ou des équivalences derrière un crime contre l’humanité. Effacer les images des enfants otages du Hamas, c’est une oeuvre générale de déni. La différence, c’est que les gens qui refusent de nommer le terrorisme ont au moins pensé leur déni, ils lui trouvent une explication même si cette explication est bidon. Le déni de celui qui arrache l’image d’un enfant otage ne trouve pas d’explication. C’est cette infirmité-là, cette cécité volontaire, cette envie de ne pas voir qui est l’ennemi absolu, aujourd’hui.

On parle de l’AFP, mais il y a aussi la totalité des associations d’étudiants de l’Université de Harvard, aux États- Unis, qui refusent d’évoquer le mot de terrorisme…

Historiquement, tous ces gens-là soutiennent un nouveau nazisme, c’est-à-dire un projet génocidaire explicite. Soit par ignorance, soit par désir de ne pas savoir.

Et puis, depuis qu’Israël a fait pénétrer son armée sur le territoire de la bande de Gaza, vous dénoncez aussi tous ces commentaires qui opposent systématiquement deux barbaries lancées dans une sorte de compétition dans l’horreur…

Pour battre en brèche ce type d’argument, il suffit de se pencher sur la singularité de ce qui s’est passé le 7 octobre : il y a une énorme différence de nature entre faire des victimes civiles dans des bombardements et traquer des citoyens juifs et les tuer parce qu’ils sont juifs. Ce n’est pas du tout le même geste ni la même démarche. Pour le dire plus simplement, il n’y a pas de différence à faire entre les victimes, mais il y en a une énorme à faire entre les gens qui les tuent. En réalité, il y a une différence de nature entre une armée qui pratique des bombardements ciblés sur des cibles militaires serties au milieu de populations civiles, et qui prévient les habitants avant de passer à l’action, et une organisation terroriste qui entre dans un pays et qui massacre 1 400 personnes, femmes, enfants et vieillards et qui en kidnappe d’autres. Il y a là deux mondes complètement différents et le refus de marquer cette différence, au nom du fait qu’une victime vaut une victime. C’est la résurgence de l’argument du « point de détail » de Jean-Marie Le Pen en 1987. Pour lui, le détail n’était pas les six millions de morts, le détail c’était la façon dont les gens avaient été exécutés. Pour lui, ça faisait partie des « horreurs de la guerre ». Le discours selon lequel il n’y a aucune différence à faire entre Tsahal et le Hamas, c’est à dire entre une armée régulière et une organisation génocidaire est un discours qui ressuscite sans s’en apercevoir les paroles de Le Pen…

Pour rester dans l’emploi des mots, il y a aussi le qualificatif de résistant qui a été employé par La France Insoumise pour ne pas avoir à prononcer le mot terrorisme, ce mot de résistant qui sonne quand même aux oreilles des générations encore en vie comme contenant une forme de noblesse, de par ses origines lors de la Seconde Guerre mondiale, quand la France était occupée par les armées allemandes…

Ça, ça n’est pas passé. C’est un propos inqualifiable. Parler de résistants à propos de gens qui tuent sciemment des enfants, c’est évidemment scandaleux et ça n’a pas de sens. Dans Les Justes, Camus raconte que le terroriste qui veut assassiner le Grand Duc Serge retient son bras et ne lance pas sa grenade quand il voit le neveu et la nièce du Grand Duc dans la calèche. Et quand on l’accuse plus tard d’avoir ainsi trahi la révolution, il répond que ce sont ceux qui lui demandent de tuer des enfants qui trahissent la révolution ! En fait, on s’est toujours posé la question de savoir si les terroristes étaient des résistants ou si les résistants étaient des terroristes. Il y a une façon très claire de trancher et de marquer une différence : on ne peut pas parler de résistance à partir du moment où on est prêt à sacrifier des enfants. Ce n’est ni l’origine ni la nature ni l’objet de la lutte qui détermine la qualité de résistant ou de terroriste, ce sont les méthodes mises en oeuvre. Et les méthodes mises en oeuvre le 7 octobre dernier disqualifient pour des siècles les partisans du Hamas…

Le XXe siècle fut le siècle des génocides. On arrive quasiment au premier quart du XXIe siècle et ce que nous vivons peut paraître désespérant… Oui, mais on n’en doutait pas, non ?

On savait bien qu’on n’en avait pas fini avec les entreprises génocidaires. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est le refus de singulariser le génocide. À force de vouloir jouer avec l’Histoire, à force de comparer les Gilets jaunes avec Les Étoiles jaunes, à force de comparer les anti-vax aux juifs pendant la guerre, à force de se servir de ça pour se martyriser, on a fini par complètement normaliser, banaliser et relativiser ce qu’était un génocide. À tel point qu’aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent plus ce que ça signifie. Ainsi, on parle d’un « génocide palestinien », ce qui est juridiquement et moralement aberrant, il n’y a jamais eu aucune volonté d’exterminer le peuple palestinien sur fond de son identité. Plus encore que la possibilité même d’un génocide, c’est la somme des discours qui se déposent sur ce sujet et qui veulent en minorer la gravité qui me paraît gravissime…

Et tout cela avec l’aide du phénoménal haut-parleur des réseaux sociaux. Ne faudrait-il pas réfléchir à une régulation de ces plates-formes ?

Oui, je suis d’accord avec ça. D’abord, il faut en faire des éditeurs, comme les éditeurs sont responsables du contenu de leur publication dans les articles de la loi sur la Presse en France. Mais comme il est très difficile de lutter contre ce démultiplicateur que sont les réseaux sociaux, c’est en leur sein, sur le champ de bataille de l’opinion, qu’il faut mener le combat.

Parlons d’Israël. À la tête du pays, il y a le Likoud de Netanyahu qui est associé à des partis d’extrême droite ou des partis d’ultras-religieux. Après tout ce qui s’est passé depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahu va-t-il pouvoir se maintenir au pouvoir ?

Sincèrement, je n’en sais rien. Je sais que les coalitions en Israël ont toujours été très fragiles. Le système constitutionnel d’Israël, c’est notre IVe République en encore moins fonctionnelle ! Cette alliance avec l’extrême droite est à l’évidence une catastrophe, la politique d’implantation de colonies en Cisjordanie est une stupidité et la réforme de la justice est un immense danger pour la démocratie israélienne. Mais tout ça est sans commune mesure avec ce que nous avons vu le 7 octobre. Rien de tout ça ne l’explique ou ne le justifie. Rien n’autorise à justifier quoi que ce soit concernant le 7 octobre. Rien ! Reste qu’il y a des problèmes de fond qu’il faudra régler. Mais dans un deuxième temps. Je déteste ce gouvernement et son Premier ministre, mais l’urgence n’est pas à le critiquer. Il tombera, ensuite… Je ne vois pas comment il pourrait se maintenir au pouvoir après un tel loupé…

Est-ce que la paix, que l’élastique de l’actualité a repoussée extrêmement loin, pourrait paradoxalement voir sa toute petite flamme réactivée au coeur même des tragédies vécues récemment par le peuple juif ?

Si on fait de la disparition du Hamas une condition de la paix, on peut considérer que oui… D’une certaine manière, il pourrait y avoir de nouveau un espoir puisque la prospérité du Hamas dans la bande de Gaza était un obstacle objectif à toute possibilité de paix ou de bonne entente. Ce serait tout le paradoxe d’une paix obtenue par la destruction de l’ennemi. Mais, pour faire la paix, il faudrait un interlocuteur et je ne vois pas qui. Mahmoud Abbas (qui préside l’Autorité palestinienne – ndlr) est un vieil antisémite corrompu et de l’autre côté, c’est le Hamas. Pour faire la paix, il faudrait aussi une structure, des médiateurs… On en est fort loin. Personnellement, je crois que cette guerre va durer des siècles. C’est une situation tragique qui n’a pas de solutions. La quantité de détestations inculquée dès l’enfance, le sentiment, d’un côté, que la Bible est un cadastre et de l’autre côté, celui d’avoir été exproprié, tout cela représente des facteurs de haines insolubles. Dans cette partie du monde, je ne vois pas d’autre avenir que la haine et la guerre… En fait, la particularité du Hamas est celle d’être un nazisme dopé aux sciences sociales. C’est un nazisme dont les SS persistent à se présenter comme les victimes de leurs propres victimes, persistent à considérer que les Israéliens qu’ils ont massacrés sont en réalité leurs bourreaux. C’est un nazisme victimaire. C’est la raison pour laquelle ils trouvent quantité d’avocats, de relais, de soutiens dans le monde entier.

C’est presque une surprise de vous découvrir aussi pessimiste…

Je suis totalement pessimiste, je n’ai aucun espoir.

Pour terminer, reparlons de Camus. Vous êtes sur une scène parisienne en l’évoquant, le spectacle marche fort, et vous répétez à l’envi que Camus « c’est une philosophie de combat… »

C’est en effet une philosophie de combat pour quelqu’un qui n’a pas besoin d’avoir un sens, une perspective ou un horizon. Dans son roman La Peste, les gens qui luttent contre la maladie n’ont jamais, à aucun instant, l’espoir d’abolir la peste. Ils savent très bien qu’elle reviendra, mais ils luttent quand même. C’est ça qui est totalement camusien… E

Et ce sont des gens ordinaires…

Absolument. Ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi, qui font ce qu’ils peuvent dans un monde qu’ils n’ont pas choisi. C’est ça qui est très beau et qui, en fait, est important : l’ordinarité de l’héroïsme et le fait que l’héroïsme, le courage, ne sont indexés sur aucun espoir. Pour le dire avec les termes les plus camusiens du monde, on ne sort pas de l’absurde quand on entre dans la révolte. La révolte fouille l’absurde et y trouve des raisons de se battre. Il y a deux positions possibles : la première est celle du croyant qui considère que ses malheurs sont le fruit de ses propres turpitudes et que s’il se conduit mieux, la peste disparaîtra ; et la seconde attitude possible est celle de l’homme de foi qui regarde en face les horreurs de ce monde et qui continue de se battre…

Ça fait très longtemps que Camus vous inspire. Vous donnez des conférences depuis des décennies où il est au centre des thématiques, idem pour des émissions de radio. Vous avez toujours parlé de Camus… Mais là, vous êtes sur une scène, au théâtre. Les sensations doivent être tout à fait différentes, non ?

C’est vrai, ce ne sont absolument pas les mêmes. Quand on fait une conférence, on donne des preuves, on démontre quelque chose. Là, au théâtre, je donne des traces, c’est autre chose. Au début, l’écriture du spectacle m’a parue très compliquée parce que chaque phrase en appelait dix autres ! Et en écrivant la seconde, j’avais le sentiment de le faire au détriment de toutes les autres… J’ai fini par improviser et par noter tout ce qui venait par l’improvisation. Comme une trame. C’est comme ça que j’ai trouvé la lettre du spectacle, il me suffisait ensuite d’adapter avec les textes, les références qui convenaient…

Julie Brochen, la metteuse en scène, dont on se souvient bien à Strasbourg après son passage à la tête du TNS, a largement contribué à l’existence du spectacle…

Jusqu’alors, j’étais un conférencier, donc dans la démonstration. Elle a tout simplement fait de moi un comédien qui incarne ce qu’il raconte et ça change tout. Au début, les déplacements sur scène qu’elle me proposait me paraissaient absurdes. Aujourd’hui, les spectateurs les plébiscitent… J’ai accepté très volontiers de me soumettre à ses intuitions parce qu’elles étaient dictées par un souci de la mise en scène et de la transmission que je n’ai trouvé nulle part ailleurs. Elle m’a en permanence décalé : tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une démonstration a été remplacé par un récit, par une façon de se mouvoir sur scène et de prendre possession des lieux qui sont l’essence même du spectacle. J’ajoute que le fait d’avoir à s’améliorer sans cesse, de représentation en représentation, est une expérience vraiment agréable…

Il y a quelquefois des discussions avec le public, après la fin du spectacle…

Oui, chaque dimanche soir. Ça se passe formidablement bien. Et quand on parle de Camus, inévitablement on croise l’actualité…

Dans une interview sur France Info, vous avez cité d’une traite une phrase du spectacle : « Camus est un guide, c’est un meilleur ami. C’est le meilleur ami des gens qui ne croient en rien et qui se lèvent quand même. C’est celui chez qui on fait provision d’énergie quand, véritablement, il n’y a plus d’espoir… »

On est là au coeur de ce qu’il enseigne. Il cherche la compagnie des gens clairvoyants. Et la notion même d’espoir lui paraît presque comme un esclavage, ou une façon de subordonner son bonheur à quelque chose qui ne dépend pas de soi. Sisyphe n’a pas l’espoir d’atteindre le sommet de la montagne puisque, de toute manière, le rocher n’y tient pas. Sisyphe n’a qu’une raison d’être et sa raison d’être est de pousser le caillou. Autrement dit, il a remplacé l’espoir par la célébration de sa propre activité. Camus est le meilleur ami de ceux qui s’étonnent d’agir alors qu’ils ne croient en rien. Il nous débarrasse de l’idée d’un but ou d’une solution ultime. On est enfin soulagé de cette sottise et ça nous permet de nous concentrer sur la réalité abjecte, quotidienne et insoluble des choses, l’indémerdable présent avec lequel il faut se débrouiller. Il faut se battre, c’est tout ! »