Ivan Jablonka « Et soudain, il ne sera plus là… »

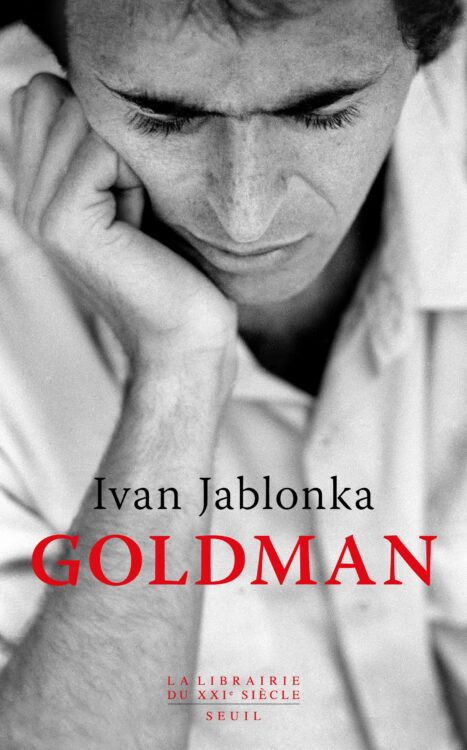

C’est le début de l’été. On se voit dans la Drôme provençale puisque c’est là que Ivan Jablonka passe quelques jours en vacances chez des amis et que notre présence à Avignon pour accompagner la présence des troupes théâtrales alsaciennes permet ce détour plus qu’agréable. Et c’est dans la fraîcheur d’un petit café aux murs séculaires qu’on peut enfin converser longuement avec cet historien de formation et de profession qui n’hésite pas à emprunter les voies les plus inattendues pour mieux nous éclairer sur l’évolution de notre société et nous faire réfléchir sur tout ce qui nous entoure… En racontant Goldman, dans un livre qui sera un des événements de la rentrée littéraire, Ivan Jablonka parle d’un monde qui n’est plus et de notre époque où nous nous débattons…

Il y a sept ans, vous obteniez le prix Médicis avec Laëtitia ou la fin des hommes, cet ouvrage dans lequel vous vous penchiez sur le destin d’une jeune fille de 18 ans, enlevée puis assassinée en 2011. Deux ans d’enquête et de dialogues incessants avec les proches et les acteurs de ce fait divers avaient été nécessaires pour rédiger ensuite ce formidable livre. D’une certaine manière, sur un sujet très différent, vous avez de nouveau travaillé aux frontières de la littérature, de l’histoire et des sciences humaines et sociales pour écrire Goldman, ce texte qui n’est pas un roman ni un essai, ni encore une biographie. J’ai envie de vous provoquer un peu en vous demandant si votre discipline d’origine, l’histoire, vous ennuie un peu au point d’écrire des livres qui sont autant d’Ovnis, mais surtout, ne voyez rien de péjoratif dans les termes de cette question…

Non, non, votre question n’est pas du tout provocatrice puisque j’ai le sentiment de ne faire rien d’autre que mon métier. Je n’ai certes que les diplômes qui peuvent me prétendre historien, mais en matière de méthode et de démarche, si je fais appel à l’histoire, j’emprunte aussi les voies de la sociologie et des sciences politiques et sociales et même un peu celles de l’anthropologie… Si vous me demandez qui je suis, je répondrais chercheur en sciences sociales et j’ai vraiment le sentiment que des livres aussi différents que Histoire des Grands- Parents que je n’ai jamais eus (dans ce livre, paru il y a douze ans, Ivan Jablonka revenait sur la brève vie de ses grands-parents qui s’est terminée durant les années de plomb de la première moitié du xxe siècle, bien avant que sa propre existence ne débute – ndlr), Laëtitia ou aujourd’hui, Goldman ne sont jamais que des réflexions sur des sujets qui me paraissent d’intérêt collectif, menées avec les outils qui sont les miens. D’ailleurs, ces livres se ressemblent, ce sont des livres sur la disparition. Mes grands-parents ont disparu, tout comme Laëtitia et Goldman ont disparu même si, concernant ce dernier, c’est une disparition volontaire, contrairement aux deux premiers cas. Votre question n’est pas provocatrice, mais je vais y apporter une réponse déceptive : je ne suis qu’un historien. Et pour écrire ce livre, j’ai appliqué une méthodologie universelle que tous les historiens mettent en oeuvre : l’enquête, c’est à dire se poser un problème, chercher des sources pour apporter des réponses et démontrer quelque chose. Mais c’est vrai, j’essaie d’inventer des objets nouveaux, neufs, et j’essaie aussi d’inventer des formes nouvelles. En ce sens, j’accepte votre remarque où vous qualifiez mon livre d’Ovni. Car son objet, au-delà de Jean-Jacques Goldman, c’est la Pop Culture et mon envie de persuader qu’il faut la prendre au sérieux. Le camping-car de mon enfance, dont je parlais déjà il y a quelques années, les tubes de Goldman qui nous ont fait danser, tous ces objetscultes… bref, la Pop Culture, tout ça fait complètement partie de ce qui relève des sciences humaines et j’essaie d’inventer une forme nouvelle pour en parler. J’ai essayé de réaliser une espèce d’autobiographie collective…

Dans les premières pages du livre, vous écrivez : « Il était normal que j’écrive un livre sur Goldman sans jamais l’avoir rencontré ». Ce qui confirme ce que vous disiez précédemment…

Oui, on est là dans la stricte définition de l’Histoire. L’historien ne rencontre pas des gens, mais simplement leurs traces. Ce n’est pas un scoop : les égyptologues n’ont jamais rencontré Toutânkhamon tout comme les médiévistes qui, eux, n’ont jamais rencontré Saint-Louis (grand sourire – ndlr). L’Histoire, ce n’est pas tant la rencontre telle qu’on la vit aujourd’hui tous les deux devant une tasse de café, c’est la rencontre d’un être vivant avec des traces de disparus. C’est en ça que Goldman se prêtait de manière merveilleuse à un travail historique : à l’évidence, il n’est certes pas mort, heureusement, mais il n’est plus non plus un personnage public, il est dans un entre-deux que j’appelle l’absence. Il n’est plus là, il manque, pour utiliser un titre d’une de ses chansons. De même que certains peuvent être omniprésents, Goldman est omniabsent. Et cette omniabsence, c’est l’idée qu’il est partout sans jamais être là : je fais un livre sans qu’il ne soit là tout comme il y a des concerts, des albums qui se font sans lui. C’est ça, l’omniabsence…

Vous avouez même que durant cette décennie des années 80, vous n’étiez pas particulièrement un fan absolu de lui, vous n’avez à l’époque jamais cédé à la Goldmania ambiante…

Je suis un banal enfant de cette époque qui était devant sa télé pour ne pas rater le Top 50. Et qui a vécu cette époque sait très bien que Goldman était partout. Mais je ne l’écoutais pas comme j’écoutais Renaud, Gainsbourg ou de nombreux chanteurs de la Pop anglophone. Pour le coup, concernant Renaud, je pourrais écrire un vrai livre de fan, car je connais encore par coeur de nombreuses de ses chansons. En fait, pour expliquer ce paradoxe que j’étais le fils du Top 50 sans être spécialement fan de Goldman, je dirais qu’en fait, je ressemblais tellement à Goldman que je ne pouvais pas l’écouter quand j’étais ado. C’est tout simple : quand on est ado, on écoute des gens qui ne vous ressemblent pas, qui vous font rêver et qui vous font imaginer être quelqu’un d’autre. J’étais en fait tellement goldmanocentré que je n’ai pu l’écouter que quinze ans plus tard, devenu jeune adulte. Et j’en arrive donc à la raison profonde pour laquelle j’ai écrit ce livre : faire un portrait en creux de moimême qui puisse me permettre d’apporter des réponses à des questionnements qui étaient déjà les miens, très diffus bien sûr, quand j’étais adolescent : la judaïté, le parcours familial d’immigration puisque les Goldman et les Jablonka ont un parcours migratoire quasiment identique, la question de la social-démocratie et de la mort annoncée du socialisme sans oublier la question de la masculinité qui m’a particulièrement touché. Jean-Jacques Goldman est un des très rares chanteurs à s’afficher comme un homme vulnérable, fragile, en proie à un sentiment de doute et de solitude, à l’opposé d’un Johnny Halliday, par exemple. Johnny, c’est moto, cuir et rebelle attitude, etc. alors que Goldman est l’exact contraire.

Ce qui est curieux, c’est que vous auriez pu en fait facilement le rencontrer à l’époque de sa notoriété naissante. Vous étiez de quasi-voisins, vous dans le XIVe arrondissement de Paris, près de la Porte d’Orléans et lui qui travaillait et vivait à Montrouge, tout comme Renaud et Coluche d’ailleurs…

Il faut avoir vécu à Paris pour comprendre à quel point le boulevard périphérique est en fait une véritable muraille. Comme les remparts d’Avignon ou de Carcassonne. J’ai vécu une enfance parisienne au sein d’un milieu de la bourgeoisie à diplômes, je dirais, tandis que Goldman, lui, était un fils de Montrouge doublé d’un enfant de la classe moyenne voire populaire commerçante. Donc, sociologiquement et géographiquement, il n’y avait aucune raison qu’on se rencontre. Mais ça renvoie à votre première question : jusqu’à quel point peut-on connaître les gens sans les rencontrer physiquement ? Ça, c’est tout le défi de l’Histoire…

Vous rappelez également dans le livre que Goldman n’est aucunement le produit musical des yéyés des années 60. Il est beaucoup plus attiré par la Soul, le Rhythm’n’blues. Vous écrivez même qu’Aretha Franklin « est la drogue qu’il n’a jamais prise »…

Goldman n’est pas le genre qui vole, qui se drogue ou qui jette des pavés. Pour lui, Mai 68 s’est arrêté rapidement au contraire de son demi-frère, Pierre, qui a eu un parcours politique très différent. Comme il l’a dit lui-même, il était politiquement musicien. La musique a été son seul engagement viscéral, et sa dinguerie, sa seule drogue ce fut le Blues, la Soul puis, le son Goldman qu’il a élaboré dans la décennie 80…

D’autant qu’au départ, la musique n’est pas pour lui la seule activité vitale qu’elle aura été pour tant d’autres. Il est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales, il vivra à Lille durant deux ans au sein de cette école, puis il reviendra ensuite à Montrouge pour travailler dans le commerce familial…

À l’évidence, il a toujours été très désireux de faire de la musique toute sa vie, mais en revanche, il n’a jamais prétendu en faire son métier. Ça renvoie à ce que les sociologues appellent l’habitus de classe, c’est-à-dire la manière dont on se projette socialement dans un milieu et dans une perspective professionnelle. Chez les parents Goldman, il était formellement impensable de faire carrière dans la musique. Ce n’était pas un métier, comme ce n’était pas un métier de faire du théâtre chez Molière quelques siècles avant. « Passe ton Bac d’abord », comme l’ont dit des générations de parents. Mais il y avait aussi ce mépris d’origine marxiste vis-àvis de la culture de masse et de la musique industrielle. Pour ces familles-là, la Pop Culture était assimilée à une marchandise fabriquée par le capitalisme et ne représentait absolument rien de positif. J’en veux pour preuve que lors de son premier Olympia en 1984, Goldman n’a même pas invité ses parents. Il n’en était nullement fier, au fond… Néanmoins, il a dès le départ dépensé une énergie considérable pour percer, il lui a fallu pour ça attendre une quinzaine d’années après avoir pu acheter sa première guitare.

Dans les années 70, la chanson française se libère des années yéyés, elle s’émancipe de l’anglais, mais Jean- Jacques Goldman n’apparait pas pour autant dans les radars…

C’est vrai, la décennie musicale française de ces années-là, outre Brassens, Brel, Ferré, c’est Higelin, Renaud, Michel Berger, France Gall, Souchon, Julien Clerc… Goldman a dû penser que ça allait se faire sans lui et ç’aurait été d’autant plus tragique que ses tubes étaient déjà prêts : le son Goldman, les paroles et musiques existaient déjà en 1977. Mais il faudra encore cinq ans pour que Jean-Jacques devienne Goldman.

Pour autant, il n’a jamais cessé de se revendiquer comme chanteur de variétés. C’était presque un gros mot à l’époque. Chanteur de variétés n’était pas digne d’un grand chanteur français…

C’était tout à fait ça. Mais il a toujours assumé ce fait, car, outre la musique, c’était son caractère populaire qui lui plaisait. Il voulait des chansons qui marchent, qui fassent danser et qui touchent les gens. Tout cela c’est la définition même de la Pop Culture, non ? On est là dans un trait tout à fait symbolique de Goldman : reprendre le stigmate pour lui. Vous méprisez la variété, je vais faire de la variété. Vous aimez la mode, je serai démodé. Plus tard, il dira même : vous trouvez que je suis réac, alors je suis réac…

Vous ajoutez que c’était une façon de rester « non homologué, c’est-à-dire fidèle aux siens »…

Fidèle au peuple dont il provient. Fidèle à l’histoire de tous les Goldman et des Jablonka du xxe siècle. Mon livre, en fait, raconte presque un siècle de l’histoire française…

Votre livre est riche de plein d’épisodes qui éclairent notre histoire. On est en 1982, c’est le début de cette incroyable Goldmania et Goldman sort Comme toi…

C’est assez fascinant de réaliser qu’alors qu’il vient à peine de percer, il consacre une chanson à la Shoah. D’ailleurs, cette tragédie ne s’appelait pas encore comme ça à l’époque, le film éponyme de Claude Lanzmann n’avait pas encore été réalisé : on parlait d’holocauste, et encore… Donc, Goldman qu’on décrivait encore avec mépris comme un chanteur à minettes décide d’écrire une chanson sur le génocide en choisissant de parler d’une petite fille anonyme de huit ans. Il ne parle pas d’Anne Frank, il ne parle pas d’un camp d’extermination, il parle de cette petite fille-là. Et la façon dont il tourne son texte est extraordinaire puisqu’en fait, ce n’est pas une façon nostalgique de parler de cette petite fille assassinée, il parle à une petite fille d’aujourd’hui, sa propre fille, en fait, qui a exactement le même âge et à qui il dit : « elle était comme toi ». On est là devant une construction assez complexe qui est de se souvenir d’une petite fille disparue tragiquement pour faire comprendre à une petite fille d’aujourd’hui à quel point elle a de la chance et combien elle se doit d’avoir une forme d’immense tendresse par rapport à son homologue du passé. Cette chanson se vend à plus de 500 000 exemplaires, c’est fascinant. Elle montre à quel point Goldman est un homme de fidélité, de fidélité à un parcours, à un milieu social et à une histoire. En outre, que cette chanson arrive si précocement dans sa carrière révèle une forme certaine de courage…

Il ne le sait peut-être pas à ce moment précis, mais il ouvre ainsi une période que les historiens appellent le renversement mémoriel. Le début d’une période où on va enfin parler abondamment de la Shoah et toutes ses conséquences. Avant les années 80, ce n’était pas du tout le cas…

Vous avez raison. Cette nouvelle ère mémorielle va continuer ensuite avec la Première Guerre mondiale puis la deuxième, le film de Lanzmann, les procès de Vichy… Avec le recul que nous avons aujourd’hui, on se rend bien compte à quel point Goldman a été visionnaire…

En même temps, vous listez les raisons du succès énorme de Goldman, outre son talent : « L’essor des radios libres et l’avènement de Canal+ autorisé par François Mitterrand, l’avènement du Top 50, la production de plus en plus grande des clips musicaux et plus généralement le soutien énorme à la musique et à la culture accordé par les premiers gouvernements de la gauche au pouvoir. C’est le début de la civilisation audiovisuelle » expliquez-vous…

L’immense talent de Goldman ne suffit pas, en effet, à expliquer l’avènement de cette incroyable Goldmania. Vous venez de résumer cette incroyable structure socio-économique qui décuple son succès. Goldman a été le bénéficiaire objectif de tous les changements que vous évoquez. Pour moi, en tant qu’historien, c’était essentiel de comprendre de quelle époque, de quelles structures Jean-Jacques Goldman était l’héritier. Tout cela explique que la décennie des années 80 fut aussi celle de Goldman.

Et malgré ce succès incroyable, Goldman aura été en permanence méprisé par la presse de ces années-là. Objectivement, quelle en est l’explication ?

C’est la presse intellectuelle de gauche, celle pourtant dont ses idées étaient les plus proches de lui, qui l’aura méprisé le plus. Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Télérama… ont été très durs avec lui, mais il leur a bien rendu la monnaie de leur pièce. Au moment où il devient enfin mainstream, comme on dit aujourd’hui, au moment où il vend des millions et des millions de disques, il reste massivement méprisé, dénigré, ridiculisé. Forcément, le fait d’avoir rencontré enfin un tel immense succès sans pour autant être devenu légitime sera resté une immense blessure pour lui. Les élites, pour simplifier, ne l’auront jamais reconnu comme digne de valeur…

À l’orée des années 90, Jean-Jacques Goldman prend peu à peu de plus en plus de distance avec l’incroyable popularité qui est la sienne. Vous parlez d’une position « d’ascèse pour ce saint laïc », c’est une expression très forte. Son succès, sa notoriété se mettent à lui peser de façon incroyable…

Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, son histoire familiale, cette politisation de sa famille notamment, Goldman n’a jamais voulu rechercher cette notoriété et a toujours eu besoin et envie de rester dans une forme d’obscurité. Il a souvent dit que son rêve était d’écrire pour les autres sans pour autant chanter lui-même ses propres chansons. Très vite, et ça va largement au-delà d’une simple réticence, il se met à fuir cette notoriété. Il se dirige vers l’absence, comme je l’écris dans le livre. Il s’insère volontiers dans des groupes qui sont autant de protecteurs et de facteurs d’anonymat. Il essaie de se refondre dans la masse d’autant que c’est la période de ses plus beaux albums pour d’autres chanteurs : Céline Dion, ses multiples collaborations avec Patricia Kaas… C’est le début de son effacement volontaire. 2001 est la date de son dernier album. L’année suivante, c’est celle de son dernier concert. Dans les trois années, il donnera de moins en moins d’interviews. Et soudain, il ne sera plus là ! Enfin, Jean-Jacques ne sera plus avec nous, mais Goldman, lui, restera partout ! Il fait à jamais partie de notre histoire commune.

C’est ce que vous appelez « la cinétique de la célébrité : comment devenir soimême, comment résister et comment rester libre » ?

Il y a une expression d’Alain Damasio, un auteur de science-fiction que j’aime bien : il parle de furtivité. Vous n’êtes plus traçable, vous n’êtes plus une personnalité publique, vous n’appartenez plus au domaine public, vous êtes de nouveau devenu anonyme, furtif… C’est un bon terme pour caractériser ce que Goldman a voulu redevenir. Ses chansons, on les écoute encore et encore et son passage assez récent au streaming prouve qu’il n’a jamais été autant écouté qu’aujourd’hui.

Pour conclure et je vous cite : « Goldman reviendra-t-il ? C’est surtout notre jeunesse qui ne reviendra pas, ce monde sans internet, ni écrans, ni réseaux sociaux ni Google ni Amazon, mais avec des stylos et des 45 tours… »

Il m’a fallu écrire cela pour réaliser vraiment le basculement non seulement d’un siècle à l’autre, mais aussi d’un millénaire à l’autre, comme le marqua l’avènement de l’an 2000. Ce ne fut pas seulement une question de calendrier. Toute une société a basculé dans un autre monde, dans une autre configuration culturelle et technologique. Quand on a des enfants et des petits-enfants, on voit bien qu’anthropologiquement, ce n’est plus vraiment pareil. Le simple fait de formuler à mes trois filles ce qui existait auparavant me transforme illico en diplodocus. Heureusement je reste un historien, ce qui me rappelle votre toute première question. Alors je le suis jusqu’à la fin et je leur dis : vous savez quoi ? Il y a quelque chose qui a changé entre hier et aujourd’hui et on va essayer de comprendre ensemble ce qui s’est passé… Mais attention je ne suis pas devenu pour autant un nostalgique. Je suis tourné vers l’avenir et évidemment, nous allons encore réaliser des choses formidables… Mais cet « objet » Goldman est là pour démontrer à quel point tout a si rapidement changé. Mon travail d’historien reste donc bien de décrire cette tectonique collective, c’est ce que je me suis appliqué à faire avec ce livre… »