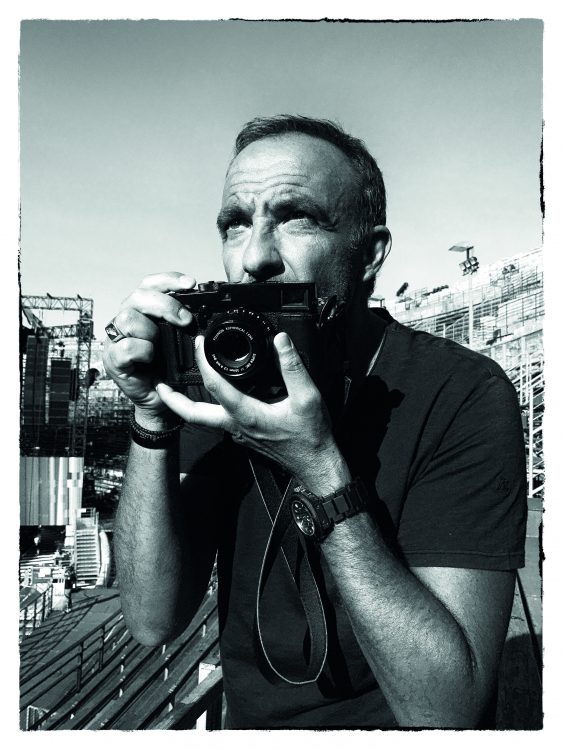

Nikos Aliagas, photographe – À l’épreuve du temps

11h, un matin de février dernier. On retrouve le célèbre animateur télé installé dans un endroit à l’écart des regards, dans un hôtel discret de l’avenue d’Iéna, tout près du Trocadéro à Paris. La poignée de main est d’entrée franche et cordiale et il ne faut pas deux minutes pour qu’on entre directement dans le vif du sujet : Nikos, photographe. Et là, c’est soudain vertigineux : il est question de l’enfance et de ses traces indélébiles, de la famille, du père qu’on accompagne pour son dernier voyage, il est question de ces vies qui parcheminent les visages et les mains, de ces regards qui nous regardent et nous troublent si profondément, il est question de ces ombres élégantes que la lumière grecque produit à foison, il est question de ce temps qui passe (« bienheureux ceux qui l’accueillent sans le craindre… » écrit-il), ce temps qui passe et qui guide l’œil de Nikos, photographe, qui fait battre son cœur et, pour peu qu’on ait appris à le regarder passer est « le remède le plus doux à l’absence ». Sur la couverture de L’épreuve du temps, le superbe livre-photos édité par La Martinière, on dirait que la fillette accroupie essaie de retenir ce temps qui file. L’origine de cette horloge, curieusement à terre, est inscrite entre ses chiffres : Grand Hôtel du Louvre… Meganissi, Grèce – Paris, France : l’image est belle pour Nikos, photographe, qui finira par nous apprendre pudiquement que la fillette est Agathe, sa propre enfant…

Il y a un moment clé, quand vous êtes encore un adolescent, qui va vous lier profondément avec la photographie, c’est celui où vous découvrez dans la maison familiale de vos parents, en Grèce, quelques photos jaunies par le temps…

Oui, c’était lors de notre séjour estival annuel à Stamna, le village d’origine de mes parents. C’est à l’ouest de la Grèce, près de Missolonghi et de Patras, une région de durs à cuire, de gens qui se souviennent des tragédies qu’ont vécu leurs ancêtres, qui les honorent, qui parlent avec des images et qui chantent l’histoire. Je viens de là mais il faut tout d’abord que je vous dise que je suis en fait bi-culturel. Mes parents étaient des immigrés économiques grecs arrivés en France dans les années soixante. Je suis né à Paris en 1969 et, chaque été donc, on prenait la route pour la Grèce. Et à chaque fois, c’était une dualité terrible qui se mettait en place : ce n’était pas la même lumière, pas la même langue et les vibrations étaient bien sûr très différentes ne serait-ce qu’avec le gouffre culturel entre Paris et ce village grec perdu dans son monde rural d’après-guerre. Un jour, je découvre une boîte à chaussures remplies de photos de gens très jeunes et que je ne reconnais pas. Et quand je demande qui ils sont à ma grand-mère, elle me dit tranquillement que ce sont mes parents. Là, brutalement, c’est un choc temporel qui me fait prendre conscience de ce temps qui passe, qui me fait réaliser que moi aussi j’allais grandir et vieillir et que le temps allait me marquer. Sans le réaliser, évidemment, je prends conscience de la mort. Quand on est ado, on vit dans l’instant, on n’a aucune conscience de cette finitude, le temps est infini… À cause d’une enfance un peu compliquée par une opération post-natale assez sérieuse, je pense que j’avais déjà une forme de maturité un peu plus avancée que celle des gamins de mon âge, sans doute à cause de ce rapport précoce à la douleur. Un peu plus tard, j’ai réalisé que chaque soir avant de m’endormir, toutes sortes d’images de la journée défilaient dans ma tête, un peu comme des slides, des diapos. J’essayais ainsi de les conserver. Et c’est encore le cas aujourd’hui, c’est un truc de dingue, un peu flippant : je suis capable de me souvenir comme ça du pull d’une femme au troisième rang parmi 3 000 personnes dans le public… Ça s’appelle une hypermnésie photographique et ça s’étend aussi à une observation constante, dans le détail, de tout ce qui m’entoure et pas seulement au niveau de l’image : c’est aussi sémantique, acoustique… J’ai réalisé assez vite que cette hypermnésie visuelle est liée à une urgence : j’ai un exemple récent où tout cela s’est une nouvelle fois manifesté. Vendredi dernier, j’étais chez Pierre Soulages, à Sète. En raison de son âge, il a cent ans, je savais bien que je n’aurais sans doute pas le temps de réaliser avec lui toutes les photos que j’espérais. A un certain moment, je me suis retrouvé dans son atelier et j’ai immédiatement scanné en un coup d’œil la disposition des lieux, la lumière, l’œuvre qui était là… bref, tout ce qui allait être important au moment où il allait arriver, dans les minutes qui suivaient. Dans ma tête, j’étais en train de me demander comment j’allais faire et par quoi j’allais commencer. J’ai décidé de commencer par le détail, alors qu’il était pourtant déjà installé. Mon regard a alors été accroché par… un lavabo, avec ses brosses de peintre qu’il y avait déposées. J’ai été comme magnétisé par ce lavabo et j’ai commencé à le photographier. En fait, avec lui tout près, ça changeait tout. Pierre Soulages m’a procuré sans le savoir une poussée d’urgence et, petit à petit, je suis venu à lui…

Cette forme d’urgence semble assez brutale. Elle s’impose sans coup férir, apparemment…

C’est cela. C‘est comme une question de vie ou de mort même si j’ai bien conscience que dit comme ça, c’est excessif et qu’on pourrait me demander de quelle urgence je parle quand il y a toutes ces tragédies qui nous entourent en permanence mais moi, je le vis comme ça. De la même manière, avec le temps et en parvenant à ignorer toutes les possibilités du numérique, j’ai appris à ne plus regarder immédiatement les images que je capte. Je ne regarde que la première pour vérifier que je ne suis pas hors-jeu vis-à-vis de la lumière et après, je photographie. Toutes les trente images, je check de nouveau la lumière mais en aucun cas, je ne veux vérifier que j’ai la bonne image. On ne peut de toute façon pas le savoir. Et puis, je ne fais pas beaucoup de photos, en général. Chez Soulages, j’ai dû en faire soixante-dix, je crois. Pour les découvrir, j’attends le moment de regarder plus tard les rushs…

Et votre père a fini par vous offrir votre premier appareil photo…

Oui, un Instamatic Kodak à flash carré. Ça faisait alors déjà longtemps que je me faisais l’œil en cadrant à tout propos des photos imaginaires avec les doigts de mes deux mains. Je passais pour un fou auprès de mes cousins grecs lors des vacances : eux ils étaient bronzés, hyper dynamiques, ils faisaient du vélo sans les mains et moi, j’étais tout pâle, je venais de Paris, j’avais une grande cicatrice sur mon torse et je prenais des photos imaginaires… J’étais un peu le gentil fou du groupe. Je n’ai aucune trace des toutes premières images que j’ai prises, c’est mes parents qui faisaient développer les pellicules parce qu’ils se servaient aussi de mon appareil pour leurs photos de famille. Et je n’ai jamais retrouvé ce Kodak, je ne sais pas ce qu’il est devenu…

Dans votre livre L’épreuve du temps, peu de pages après le début, il y cette photo incroyable, celle des obsèques de votre père au petit cimetière de Stamna. Andréas Aliagas repose dans son cercueil inondé de fleurs, encore ouvert à peine quelques minutes avant d’être enseveli, et pour réaliser cette photo très particulière, vous avez cadré les vôtres de face. C’est une image très forte, qui dégage une intense émotion…

Mon père nous a quittés quarante jours après la Pâques orthodoxe, il y aura trois ans bientôt… Je n’étais pas là au moment de sa mort mais dans l’avion entre Paris et Athènes, après un énième enregistrement de The Voice. Ces allers et retours, j’en ai fait toutes les 72 heures pendant plusieurs semaines avant qu’il ne nous quitte. Cette photo, je ne l’ai pas prise avec mon reflex habituel mais avec mon téléphone portable. Je n’avais bien sûr rien préparé et au moment où le pope arrive pour faire la dernière prière avant la levée du corps, je les observe tous et je clique deux fois sur mon mobile qui est au bout de mon bras ballant, sans cadrer donc. En fait, je suis mû par la volonté de garder quelque chose de cet instant d’une tristesse absolue, en fait je veux garder encore mon père, encore un peu… Sincèrement, je n’ai pas le sentiment d’avoir pensé en quoi que ce soit l’acte photographique en réalisant cette image. C’était une pulsion et je n’ai fait aucune modification ultérieure, à peine ai-je légèrement retravaillé la lumière du ciel. Le cadrage est celui d’origine, l’orientation est celle de l’instant de la prise de vue. Cette photo a été prise telle qu’elle est imprimée dans le livre. Même la géométrie de l’image est parfaite… Tous ces gens qui font face à mon père sur cette photo, je les connais bien et ils me connaissent tout aussi bien. En fait, je vais aller plus loin encore : à ce moment-là, je suis déjà dans ce trou et c’est très exactement ce que ne dit pas la photo. Ce que ne dit pas la photo, c’est que je suis venu la veille quand on a creusé le trou. J’y ai pris les os de mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrières-grands-parents et je les ai lavés avec du vin dans la crypte de l’église du XVème siècle. Ils y ont passé la nuit et le lendemain, avant l’enterrement de mon père, je les ai reposés dans la tombe et leur ai dit : à bientôt… Nous ne sommes que cette poussière-là. Le prochain, ce sera moi, du moins je l’espère pour que ce ne soit pas quelqu’un de plus jeune dans la généalogie… Cette photo, je l’ai prise pour qu’elle figure dans le grand album de la vie, à destination de mes enfants, pour leur dire le jour où ils se poseraient des questions : tu vois, ce moment-là est incontournable, alors arrête avec toutes ces interrogations : vis !

Est-ce que ça veut dire que la photo, qui est au fond le produit d’un geste très rudimentaire surtout depuis que tout semble être devenu facile avec le numérique, reste un média tout à fait indispensable dans le monde dans lequel nous vivons désormais et qui ne cesse d’accélérer notre vie de tous les jours ? Elle permet peut-être de mieux comprendre, de vraiment comprendre ce que nous proposent nos vies ?

Absolument. La photo, oui, mais il faut la distinguer de l’image. L’image est quasi inodore car aujourd’hui, tout le monde en produit. Une image apparaît et en chasse immédiatement une autre avant d’être elle-même évincée par une autre encore, et tout cela dans une sarabande infernale et sans fin. Un jour, le temps nous dira peut-être si telle ou telle image deviendra un document mais on ne sera plus forcément là pour le constater. En revanche, l’acte photographique existe avant même que nous déclenchions l’obturateur. Ça veut dire que la photo existe en moi déjà avant le déclic. Je ne me dis pas que je vais prendre telle ou telle photo en me levant le matin. Ce n’est pas déclaratif, ce n’est pas une posture. La photo, je la reconnais, sur l’instant. Ici, par exemple, dans cet endroit, la lumière qui provient de la verrière, l’architecture, l’ombre… cette photo que je vais reconnaître soudain, c’est quelque chose que je vis en permanence, c’est quotidien, c’est une perception constante… La photo m’a réconcilié avec beaucoup de choses de la vie, en tout premier lieu avec le temps. Elle te rend plus humble, elle te dit que tu n’as pas à flipper de ce temps qui passe. Elle te dit : n’aie pas peur. Accepte les rides sur ton visage, accepte de ne pas être un super-héros, accepte ton âge. Si tu es en harmonie avec ce temps qui passe, si tu acceptes ta finitude, alors tu vivras mieux en ne gardant au fond de toi que l’essentiel de la vie. Les réunions à la con dont les conclusions seront obsolètes le lendemain matin voire le soir-même, elles ne compteront pour rien le jour de ta mort, elles ne seront pas autour de ta tombe. Pour moi, la photo a été cathartique et inconsciemment, pendant assez longtemps car j’avais arrêté vers la fin de l’argentique, j’étais tellement bordélique que je ne parvenais plus à gérer à un moment où toute mon énergie était de démarrer ma carrière. À un moment, le portable a permis de fournir une bonne qualité d’image, puis les réseaux sociaux sont arrivés. Je m’y suis remis. Puis j’ai compris que ça ne suffisait pas et j’en suis arrivé au reflex numérique. Il s’agissait pour moi, modestement, de travailler dans les pas des Josef Koudelka ou Sabine Weiss, évidemment Salgado ou Reza, bref… les humanistes. En tout cas, la photo comme une urgence, oui, mais comme une posture, non, parce que ça ne dure pas. Maintenant, est-ce qu’une urgence dure ? Je ne sais pas mais elle m’aide à endurer le malentendu des images dans lesquelles je me meus professionnellement, la photo me permet de me sortir de ce flot d’images quotidien…

Un jour, Henri Cartier-Bresson, un des maîtres incontestés de la photo, a répondu enfin à une question qu’on avait dû lui poser dix mille fois auparavant : qu’est-ce qu’une bonne photo ? Il a dit : une bonne photo, c’est quand le cerveau, l’œil et le cœur sont parfaitement alignés et qu’on appuie sur le déclic…

C’est formidable et c’est évidemment et exactement ça ! Je peux modestement en témoigner : les émotions et les portes que la photographie m’a ouvertes sont inimaginables. Et je ne parle bien sûr pas des portes relationnelles, je parle des portes de vie. J’ai une histoire formidable qui m’est arrivée et elle est liée intimement à Cartier-Bresson. Il y a quelques années, j’avais exposé à Vincennes avec mon petit stand très modeste et Koudelka était là. Je suis bien sûr allé le voir et comme tu le sais, j’ai assez d’aisance dans mon travail et pourtant, là, devant lui, je n’avais plus de mots. Je ne savais pas quoi lui dire, je n’ai même pas pu lui serrer la main. J’avais un peu honte parce que je ne me sentais pas à ma place à côté de lui, avec mes photos. Cette honte n’était pas posturale, je me sentais tout petit devant lui, je n’existais pas Et par la force des choses, on allait me regarder parce qu’on allait me reconnaître et j’avais envie de lui demander pardon pour ça. Il y avait un homme qui m’observait profondément. Il s’est fait connaître : c’était Didier Fèvre, le fils du tireur de Cartier-Bresson. Avec lui, il se passe un truc d’une grande sincérité et très profond. Plus tard, on se perd et on passe longtemps sans se retrouver. Deux ans passent : je sors du Cirque d’Hiver où je viens d’interviewer Depardieu et on tombe l’un sur l’autre. Je te cherche partout, me dit-il. J’ai une photo de Cartier-Bresson pour toi. Je voudrais te l’offrir pour t’encourager. On se revoit pour qu’il m’offre ce tirage que Cartier-Bresson lui avait donné quand il était jeune. C’était La prière où l’on voit des femmes musulmanes de dos, au Cachemire. Ce n’est pas un tirage signé mais peu importe, ce cadeau n’a pas de prix. Plus tard, Didier m’a fait connaitre Sabine Weiss avec laquelle il est ami. J’ai alors rencontré une femme tellement délicieuse, une vraie humaniste. J’ai besoin de me nourrir avec des gens comme elle, comme ce fut le cas aussi avec Jacqueline de Romilly qui m’a dit un jour : vous êtes la Star Academy et moi l’Académie Française, pfff… Ce sont ces rencontres qui nourrissent ta vie. Et ça me ramène à mes photos, celles des anonymes que mon regard croise dans cette Grèce rurale que j’adore arpenter avec mon reflex. En regardant ces photos, tu ne sais rien de ces gens mais pourtant tu sais tout d’eux, les photos te disent tout. Mais, au fond, qui regarde qui ? Voilà un thème qui m’obsède depuis mon enfance. Quand tu regardes les étoiles, c’est toi qui les regardes où ce sont elles qui te regardent ? C’est la relativité du regard et la notoriété provoque souvent ce malentendu. Mais, à un certain moment, tu peux être l’homme le plus connu qui soit, il y a quelque chose qui est plus fort que tous les mots, seule ta photo parle. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, et bien si tu as fait une photo qui parle, elle parlera pour toi. Je commence à faire des expos importantes maintenant et je rencontre des gens qui ne regardent pas la télé ou qui n’ont que peu d’affinités avec ce que je peux y faire. Ils me disent souvent combien ils ont appris sur moi en regardant mes photos. Et pourtant il n’y a rien sur moi sur mes images, je n’y raconte pas ma vie. Si, me disent-ils, c’est votre regard qui nous apprend tout de vous. J’en ai mis du temps à comprendre ça…

Une dernière question : peut-être te dis-tu que plus tard, quand tu ne seras plus dans la frénésie professionnelle qui est aujourd’hui la tienne, tu auras un peu plus de temps et que la photo va prendre encore plus de place dans ta vie ?

Sincèrement, j’espère ne jamais m’arrêter de créer. Quand j’avais dix-huit ans, j’éditais déjà un petit journal, ensuite ça a été le journalisme à la radio puis la télé… J’ai toujours créé et ça n’a jamais été pour le gain mais pour le plaisir de créer. Et la photo m’a permis de prolonger ce plaisir-là. Je ne veux pas en faire une profession : la télé, c’est déjà de la compétition de très haut et c’est très difficile… Devenir un grand photographe de studio avec plein de moyens à ma disposition ne me rendrait pas forcément plus heureux. Mais demain, j’ai un rendez-vous important. C’est au Louvre où je vais exposer les photos d’un Apollon vieux de plus de 2 000 ans qu’on m’a demandé de réaliser pour que mon nom serve à dénicher des financements pour faire l’acquisition de cette merveille. Alors demain, j’expose à la boutique du Louvre, c’est un bon début, non ? (rires) De toute manière, plus tard, il ne restera rien. Il ne restera que mes os et si j’ai de la chance, j’aurai peut-être un arrière-petit-fils qui s’intéressera à ce qui reste de ma clavicule pour la laver dans la crypte de la petite église grecque. Si j’ai de la chance… »