Philippe Loubry, cette forme d’élégance de dandy distant…

« Comme mon père et mon arrière-grand-père, je suis né dans le XIIème arrondissement de Paris, à l’hôpital Saint-Antoine. C’était il y a soixante-cinq ans et quelques mois de nourrice… » ajoute cet authentique titi parisien en scrutant du coin de l’œil notre réaction à cette bonne vieille vanne qu’il doit faire depuis très longtemps. Le ton est donc donné et s’il nous arrive quelquefois de rester un tantinet dubitatif sur tout ce que nous racontent celles et ceux dont on dresse le portrait dans Or Norme, ce ne sera pas le cas durant près de deux heures d’entretien avec Philippe Loubry qui se fait toujours un point d’honneur à parler cash. Quoiqu’il arrive…

Les réseaux sociaux, c’est une évidence, offrent constamment le pire et le meilleur. Et, très souvent, le meilleur c’est quand on y lit les réflexions vraies et non cosmétisées d’un homme que d’aucuns qualifieraient de « brut de décoffrage » alors qu’il ne sait au fond qu’exprimer sans fard et sans détour tout ce que la vie lui a appris ainsi.

Oh ! bien sûr, Philippe Loubry s’est-il sans doute mordu parfois les lèvres après avoir livré sans précaution sa pensée vraie. Mais pas au point de se perdre dans la peau d’un autre, l’esprit propre et « bien sur lui », bien élevé et sage comme une image.

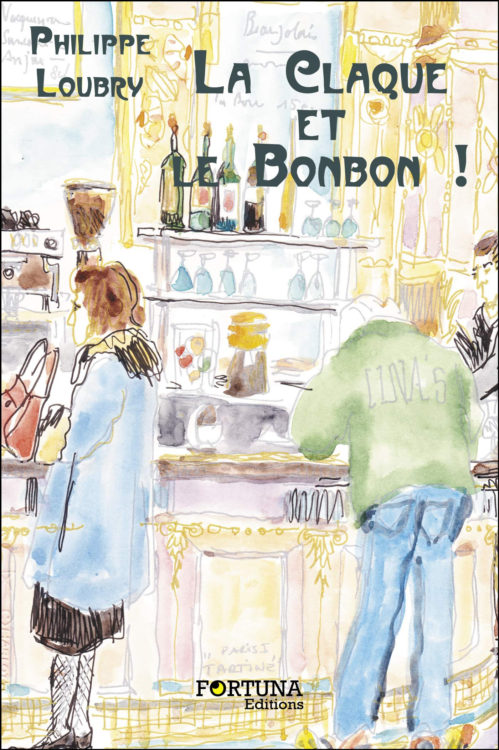

« Philou ! Loulou ! Brilou ! Loubry tête carrée, tête ronde, personnage atypique sortant de l’ordinaire, que l’on aime ou que l’on déteste, personnage vrai, écriture touchante, tranchante parfois ; mais emprunte d’une réalité troublante et qui secoue… ». Ce sont les mots que l’ami Alain Brau a écrit dans sa préface de La claque et le bonbon !, le livre de Philippe Loubry paru à l’automne 2019.

Seize mois plus tard, on lui a tendu ce livre comme un miroir.Du coup, la gouaille n’a pas pris toute la place. Et l’amour, la tendresse, l’urgence de la vie ont pointé le bout de leur nez…

Sur le père…

La claque et le bonbon ! pages 21-22 – J’ai commencé à me rebeller contre lui et de son côté, il prit la fâcheuse habitude de me cogner dessus (…) Entre deux larmes, je criais qu’un jour, je le tuerai. Il détestait ma mère qui ne l’aimait pas, j’aimais une grand-mère qui, j’en étais certain, m’aimait quelque part, la guerre devait donc être déclarée.

Un matin, après avoir passé une nuit à ruminer, j’ai pris un tournevis dans la trousse à outils et j’ai crevé les quatre pneus de son Ami 6, je pense que c’est à ce moment que j’ai vécu mon premier orgasme. (…) Durant la nuit, j’écrivis une lettre à l’attention de ma grand-mère, « la dame de Montmartre » en lui disant que je l’aimais et qu’il fallait qu’elle me sorte de là, faute de quoi j’avais décidé de me jeter sous le métro à la Porte Doré ».

« Mon père était quelqu’un de complexe. Il était ouvrier chez Citroën, délégué syndical CGT et communiste. À l’usine, il était un mec très bien, très serviable et très gentil et qui aimait tout le monde. Mais, une fois rentré à la maison, il gueulait et il cognait. Du coup, j’en ai pris des gnons… mais du coup, ma grand-mère, qui était déjà une reine de la nuit à Montmartre où elle avait toujours travaillé comme danseuse puis tenancière de cabaret, est venue rencontrer ma mère qui était désespérée au point de lui avouer qu’elle craignait qu’il y en ait un qui finisse par tuer l’autre. Car il faut bien dire que j’étais un sale garnement. Elle a fini par m’emmener avec elle à Montmartre et elle s’est chargée de mon éducation… »

© Nicolas Roses

Sur Mémé

La claque et le bonbon ! pages 33 et 38 – J’avais à peine dix ans le soir de mon arrivée rue Tholozé au pied du « Moulin de la Galette ». Mémé, chez qui je venais d’atterrir sans filet, en avait soixante-cinq, elle s’exprimait comme Garance et avec la voix cassée des grands fumeurs, imitant sans le vouloir celle de Françoise Rosay. Je dois dire qu’elle m’intimidait un peu. (…) Comme elle aimait à le répéter sans cesse et la concernant : « Je ne suis pas celle que vous croyez mais rendez-moi ma culotte » ou encore « Je viens de la zone. J’ai traversé deux guerres, j’ai joué aux billes avec les Boches et les Amerloques, alors n’essayez pas de me la faire à l’envers ».

Anarchiste de droite tout comme Arletty, Audiard et peut-être même Gabin, natif de Montmartre, c’était avant tout une épicurienne libertaire qui picolait comme une prussienne, fumait comme un sapeur, une nana qui ne tenait jamais compte ce que l’on pouvait penser d’elle et qui vous rentrait dans le lard à la vitesse d’une Dauphine Gordini ».

« Quatre ans après mon arrivée chez elle à Montmartre, Mémé m’emmenait déjà au cabaret le mercredi soir, puisqu’à l’époque on n’allait pas à l’école le jeudi et rebelote le samedi soir. Elle m’a demandé d’observer sans relâche les gens qui entraient, de la tête au pied. À treize ans, je suis donc devenu comportementaliste , (rires) ce qui m’a été très utile pour la suite. A quatorze ans, je suis passé derrière le bar, j’ai donc été très tôt balancé dans la fosse aux lions de la nuit parisienne. Mémé me disait toujours : « Je veux que tu sois un homme libre ». Alors, si je n’allais pas à l’école, elle s’en foutait. Plus tard, je me suis dit qu’elle aurait peut-être du être plus exigeante là-dessus. Et donc, j’ai connu entre la rue Lepic, la rue Tholozé et les Abbesses une bande de potes qui étaient incroyables, qui m’ont pris avec eux et alors là, dès l’âge de quatorze ans, c’étaient les après-midi au bistrot, les nuits blanches dans les squares de la Butte, des embrouilles à gogo, bien loin du cursus normal d’un môme de cet âge. C’était l’école de la rue… »

La claque et le bonbon ! page 51 – Mémé est convoquée à l’école de la rue Lepic à dix heures du matin par le directeur, motif : « Concerne les absences répétées et injustifiées de votre petit-fils ». Elle râle : « À dix heures, c’est l’aube. Il est con, ton dirlo, dis-lui que je serai là à quatorze heures… »

Le dirlo : « Madame, votre petit-fils a été absent quatorze jours le mois dernier, quelle en est la raison ?

Mémé : « Il avait certainement quelque chose d’autre à faire… »

Le dirlo : « Vous êtes une drôle de grand-mère ! Vous avez la responsabilité de cet enfant… »

Mémé : « Tu sais, dirlo, il y a deux sortes de grands-mères : celles qui font des confitures et celle qui taillent des pipes et, pour ma part, je n’ai jamais su faire les confitures… »

Je ne vous raconte même pas la tronche du dirlo…

Dans la rue : « Mémé, tu y es allée un peu fort, c’est un dirlo d’école quand même ! » Ce à quoi elle me répondit : « T’es marrant, toi, c’est pas de ma faute si je ne sais pas faire les confitures… »

« Heureusement qu’elle avait les épaules assez larges pour porter son passé. Elle était née en 1898 sur les fortifications, fille d’un mec qui avait fait la Commune. Elle était une voleuse quand elle était petite puis elle est devenue une chanteuse des rues qui vendait des partitions sous le métro avant de faire cinquante-cinq ans de cabaret. Elle est rentrée au Mikado, le temple du tango, en tant que danseuse et elle a fini directrice générale, quand même ! Entretemps, elle s’est tapée 39-45. Attenant au Mikado, il y avait l’hôtel Carlton où la Marine allemande avait établi son QG. Les officiers finissaient leur journée directement au restaurant et au cabaret du Mikado. Elle a fait comme l’immense majorité des Français à l’époque, elle a découvert le « demerdensisich » comme elle disait, elle a été la maîtresse de deux ou trois gradés allemands mais en même temps, chaque semaine, elle allait deux nuits en Normandie remplir le coffre de sa voiture pour distribuer de la bouffe aux gens du quartier. Je l’ai entendu souvent dire : « Pendant la guerre, une femme intelligente, c’est une femme qui a un allemand dans son lit, un parachutiste anglais dans le placard de sa cuisine et un juif caché dans la cave. » Les vingt dernières années de sa vie, elle partait du principe que 95% des gens étaient des cons et qu’il fallait absolument le leur dire ! En revanche, ce que je lui dois absolument et qui est merveilleux, c’est que derrière cette vie de nuit et de débauches, elle m’a toujours mis en garde en me disant que tout ça ne suffirait pas pour moi. Alors, elle me donnait la liste des bouquins qu’il fallait que je lise et là, je me suis tapé Germinal, Le Rouge et le Noir et la mère Bovary vers douze-treize ans et une fois par semaine, systématiquement, on allait au théâtre. Pour mon anniversaire, le jour de mes treize ans, elle m’a payé un abonnement à la Comédie Française et on ne ratait pas les premières de cinéma ou de music-hall, tout ce qui était Léo Ferré, Georges Brassens, Barbara ou Juliette Gréco qui passaient sur scène à Bobino, on y était ! Jusqu’à un des derniers tours de chant de Marlène Dietrich à l’Espace Cardin. Ca ne m’avait pas trop branché mais Mémé m’a dit : « Tu comprendras plus tard, quand t’auras soixante piges et que tu raconteras que tu as vu Marlène sur scène, tout le monde te baisera les pieds ». Elle a eu raison, bien sûr. Et attention ; à Pâques, pendant quinze jours, chaque année, on partait à Deauville, hein ! Et au mois d’août, c’étaient les vacances avec elle : la Sardaigne ou encore l’Andalousie. J’ai eu une adolescence à 450 à l’heure ! J’ai été un ado très privilégié. D’ailleurs, dans ma bande de potes, à part un qui était le fils d’une prostituée, il y avait le fils du poissonnier au coin de la rue Lepic, il y avait le fils d’un boucher, bref on était presque tous les enfants de gens qui n’avaient pas d’argent mais qui en dépensaient. En plus de tout ça, Mémé m’a ouvert le palais, elle a fait de moi un gastronome. Dix ans après ces années formidables, je tombe un peu par hasard sur le film de Truffaut, « Les 400 coups ». Et là, sincèrement, je me mets à chialer parce que, dans plus de la moitié du film, je me retrouve… Parce que, même séparé par un boulevard, c’est le même quartier et que je me suis reconnu dans le personnage joué par Jean-Pierre Léaud : le môme qui ne va pas à l’école, qui carotte le prof… Plus tard, vers l’âge de dix-sept ans, je rentrais de quelque part la nuit, je passais devant chez Michou, le cabaret, je sonnais. Lulu, qui était le vestiaire, me saluait et je lui disais que je venais juste boire un coup avant de rentrer. Après, je passais derrière la scène, je prenais l’escalier en colimaçon et je trainais dans les loges… Bref, j’étais heureux, j’étais un jeune mec qui faisait partie du quartier. Et comme personne n’osait faire chier ma grand-mère, ça m’arrangeait bien : quand il y avait une bande qui descendait de la porte de Saint-Ouen pour tirer nos blousons, ce qui se faisait bien à l’époque, il y avait toujours quelqu’un pour dire : attends, celui-là c’est le petit-fils à Elise, tu vas être dans la merde si tu le touches !.. Bon, pour être honnête, elles étaient assez nombreuses à Montmartre les femmes comme elle, c’était vraiment le quartier de la gouaille, des engueulades interminables dans les cafés… Tu dois te dire que tout ça ressemble à de l’Audiard et bien, ça en est. Mémé disait toujours que le génie d’Audiard, ça avait été d’avoir été capable d’écouter et de retranscrire. Et c’était exactement ça : toute mon enfance, dans mon quartier, j’ai entendu les dialogues des Tontons flingueurs ou les répliques de Gabin…

Et puis, vers l’âge de 18 ans, comme je chantais bien et que j’admirais Serge Reggiani, je me suis mis dans la tête de devenir chanteur à textes… »

Un jeune du quartier

La claque et le bonbon ! page 100 – J’avais fait une maquette avec une chanson dont j’avais écrit les paroles et Pascal Auriat la musique, et je me baladais dans tout Paris avec ma chanson sous le bras sans pour autant que quelqu’un y trouve un quelconque intérêt… Puis j’ai fini par trouver un producteur qui me coinça avec un contrat d’exclusivité bidon, l’invitant à produire trois 45-tours par an, dont seul le premier a vu le jour sans pour autant être distribué.

Un soir, ou plutôt une nuit vers 4 heures du matin alors que je me pointais au « Coup de frein » rue Lepic pour bouffer un filet au poivre, j’entendis Pascal Sevran, qui parlait toujours très fort et adorait se faire remarquer, dire à ses convives : « Vous voyez le monsieur qui vient de rentrer ? C’est celui qui veut devenir chanteur sans coucher… » provoquant un rire spontané des clowns qui étaient à sa table et dont Jean-Luc Lahaye, qui avait beaucoup donné de sa personne avant d’épouser Aurélie, était l’hôte d’honneur.

Je me suis alors approché de Sevran, j’ai sorti mon sexe et l’ai posé sur la table en lui disant : « Tu la vois celle-là ? Eh bien, regarde-là bien car tu ne la prendras jamais nulle part… »

« Sincèrement, j’aurais peut-être pu me faire remarquer avec ce disque et qui sait entamer une carrière. Mais voilà, le sort en a voulu autrement car lors de vacances en Alsace, à la Petite-Pierre très exactement, j’ai mis enceinte une nana. Alors, au lieu de m’occuper de sortir mon disque, j’ai décidé de m’occuper d’élever mon môme… Mémé, elle, elle voulait sauter dans un train pour Strasbourg et aller expliquer aux parents de la fille qu’il fallait qu’elle aille avorter en Suisse. Elle avait 75 ans à l’époque, Mémé, tu imagines… Moi, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai décidé d’assumer. Et elle m’a dit : tu fais la connerie de ta vie. T’as tiré un coup, t’as fait un gosse et tu t’imagines maintenant que tu vas passer quarante piges avec cette nana et ce môme alors que tu aurais pu faire plein de choses… Je n’ai pas cédé, elle m’en a beaucoup voulu par la suite. Mais bon, il fallait donc que je bosse. Mémé m’a aidé pour l’appart et d’autres petites choses mais elle m’a dit : comme tu n’as rien foutu à l’école et que tu n’as aucun diplôme, il y a un seul secteur où tu peux te faire pas mal d’argent, c’est la restauration… Elle connaissait un maître d’hôtel qui travaillait chez Taittinger au Concorde Saint-Lazare, j’ai pu rentrer dans ce groupe où j’ai gravi les échelons : serveur, chef de rang, maître d’hôtel… et j’ai très vite bien gagné ma vie…

La mort de Mémé

La claque et le bonbon ! page 103-104 – Je faire un truc qui ne me plait pas, depuis le jeudi précédent je la trouvais dans le gaz, très fatiguée. Je fonce rue Tholozé, enter dans l’apaprt et aperçois cash de la lumière dans sa piaule, je m’approche doucement, mais j’ai déjà compris et je la trouve presque assise dans son lit, lunettes sur le bout du nez, le dernier numéro de France Dimanche froissé entre ses mains d’une blancheur de porcelaine aux reflets bleutés par des veines trop apparentes… Quelques mégots de Pall Mall sans filtre dans le cendrier, une bouteille de Porto et un verre ayant envahi sa table de nuit… Sur la commode prétentieuse, une perruque tout aussi prétentieuse comme jetée à la hâte en sachant qu’on ne la portera plus.

Elise vient de quitter la scène à quatre-vingt-neuf balais sans jamais avoir été un seul jour de sa vie à l’hosto…

Le mercredi suivant sans curé, ni fleurs ni couronne, mais avec travelos, putes, folles tordues, loubards à deux balles, chanteuses alcooliques et trompettes, elle a rejoint son père au Boulevard des Allongés dans « le trou du cul de la vie », comme elle aimait à le dire. Voisines de leur vivant durant vingt-cinq ans , voisines dans la mort, Mémé envoie sans doute tous les jours un clin d’œil à Dalida (1,65 m) qu’elle appelait « ma grande »…

C’est ce mercredi-là que j’ai décidé de quitter Paris, je n’avais plus rien à y faire.

Avant la mort de Mémé, j’avais donc passé trois ans chez Taittinger, puis coup de bol, j’ai eu l’opportunité de rentrer au Lido : trois ans à voir les plus belles girls de Paris, c’était quand même quelque chose, bien mieux que de vendre de filets de hareng sur les Grands Boulevards ! Et, un soir que je servais au bar VIP du premier étage, il y avait Régine à une table avec des hommes d’affaires libanais. Au bout de quelques heures, elle me prend à part et me dit : « C’est ton dernier jour ici » Sur le coup, j’ai cru qu’elle allait me faire virer. Elle était redoutable et elle l’est restée. Il y a quelques années, quand elle est venue présenter un de ses livres à la Librairie Kléber, François Wolfermann avait monté un petit diner ensuite. Pour être sûre que j’avais bien travaillé chez elle, elle m’a demandé de lui raconter une anecdote qui nous était arrivée à nous deux et seulement nous deux. Ce que j’ai fait en me souvenant qu’une nuit, à 5h du mat, elle m’avait invité en tête à tête au Pied de Cochon, aux Halles, après m’avoir demandé de conduire moi-même sa Rolls (rire), j’avais alors osé lui demander pourquoi au juste elle n’embauchait que des bruns de plus d’1,80 m. Alors elle m’a tapé sur le haut de la main et m’a répondu ; tu sais, des blonds aux yeux bleus, j’en ai assez vu pendant la guerre ! Elle s’en est rappelée et m’a dit : OK, c’est bon, mais dis donc, qu’est-ce que tu as changé ! Et je lui ai répondu : mais putain, c’était il y a quarante ans quand même ! J’ai donc travaillé trois ans chez elle. En fait, jusqu’à l’âge de 35 ans, ma vie a toujours tourné entre ces trois femmes qui ont tellement compté dans ma vie : Mémé, Régine et Dalida… »

Ce jour d’octobre dernier où nous nous sommes longuement rencontrés pour cet entretien, la conversation avec Philippe Loubry s’est longtemps et délicieusement éternisée. Il a parlé de son installation définitive à Strasbourg, au lendemain de la mort de Mémé, de son long parcours dans le monde de la restauration mais aussi de ses engagements en politique. Au-delà, on s’est questionné sur ses posts savoureux qu’il publie régulièrement sur Facebook avec cette incomparable liberté de ton et ce vocabulaire fleuri « à la Audiard » qu’on adore tant. Tout cela sera une nouvelle fois raconté dans le tome 2 de « La claque et le bonbon ! » dont il termine l’écriture. Un tome 3 est même prévu…

Le livre se clôt sur plus de 400 « fulgurances de Mémé », numérotées. On s’est permis ici de réunir la 401 et la 405 : « On commence avec des couches, on termine avec des couches. Entre les deux, on est dans la merde. La vie n’est qu’une étape entre le vide et le vide. »

Il y a des désespoirs sombres comme des soirées de décembre quand il pleut et que leurs porteurs trimballent comme des fardeaux. Et puis, il y a cette légèreté dans la lucidité, cette forme d’élégance de dandy distant qui se cachent derrière les mots qui font frémir les grenouilles de bénitier.

Pour tout ça, on l’aime bien, Philippe Loubry…

© Nicolas Roses