Sara Saidi, une Strasbourgeoise à Téhéran

Sara Saidi, Strasbourgeoise de 31 ans, est l’une des trois journalistes françaises – puisque ce ne sont que des femmes -, à écrire depuis le sol iranien. Trois ans et pléthore d’articles plus tard, elle publie « Portraits de Téhéran » aux éditions HIKARI (sortie le 20 août). Elle y raconte les multiples facettes d’un pays souvent fantasmé par l’Occident. Entretien.

Quel est votre lien avec l’Iran?

Je suis née à Strasbourg, de parents iraniens, tous deux originaires de Téhéran. Ils se sont rencontrés au FEC, le restaurant universitaire place Saint-Etienne. À mes 28 ans, je suis partie pour la première fois dans mon pays d’origine, avec l’intention ferme d’y travailler en tant que journaliste. Puisque je suis franco-iranienne, je n’avais pas besoin de visa. Cela voulait aussi dire qu’une fois là-bas, la France ne pouvait plus rien pour moi. L’Iran ne reconnait pas la double nationalité, j’y suis une Iranienne comme les autres, avec les mêmes obligations. Malgré cela, j’avais besoin d’y aller pour comprendre des choses sur mon pays d’origine, sa population, et sur moi-même.

A-t‘il été difficile d’y travailler en tant que journaliste ?

Il y a une règle en Iran pour que les choses marchent : la persistance. Afin d’exercer, un journaliste étranger doit avoir l’approbation du ministère de la culture et de la guidance islamique, puis du ministère des affaires étrangères. Lasse d’attendre mon autorisation, demandée début 2015, je suis partie sans le 3 janvier 2016. Je l’ai enfin obtenue en février 2016, juste avant les législatives iraniennes. C’est impressionnant la paperasse et la patience qu’il a fallu pour que cela aboutisse !

Comment avez-vous vécu vos premiers moments en Iran ?

Quand je suis arrivée, je faisais très attention. J’avais l’impression que si je faisais quelque chose de travers, je ne pourrais plus exercer. Pour aller au ministère de l’information, je me parais du marnaeh (tenue noire couvrante qui ne laisse paraitre que le visage). Il m’arrivait de me rendre compte sur la route que j’avais du vernis à ongles, je m’achetais du dissolvant dans la première épicerie que je croisais. Comme je voulais vraiment être là, j’avais accepté cette situation. Petit à petit, je me suis rendue compte que si on respectait toutes les règles, il était impossible de vivre. 70 à 80 % des choses que font les Iraniens est illégal. En Iran on ne sait jamais vraiment quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. En tant que journaliste, artiste peintre, chef d’entreprise, si l’on veut tout créer ou exprimer quelque chose, on est obligé de jouer avec cette ligne, elle-même d’une grande instabilité.

En tant que femme en particulier, comment avez-vous vécu les restrictions ?

Je suis devenue féministe en Iran. Avant cela, je ne me posais pas autant de questions. Je pense que je me suis rendue compte du chemin que nous avons parcouru en France. Et de celui que nous pourrions encore parcourir. Quand je suis arrivée à Téhéran, on me demandait si ça ne me dérangeait pas de mettre le voile, je répondais que non. Pour moi, la liberté était dans la tête. Cela fait six mois maintenant que le voile me pèse, avant je ne le sentais pas. J’ai pris conscience de sa signification : le corps de la femme est objectivé, sexualisé à son maximum. Si une cheville dépasse, on nous dit « mademoiselle, vous êtes toute nue ! » C’est insupportable…

Vous avez couvert le mouvement « My Stealthy freedom », ces Iraniennes qui ôtent leur voile dans la rue en signe de protestation, qu’en avez-vous retenu ?

Quand une femme qui a entendu pendant toute son enfance « tu dois porter le tchador » se met d’abord sa famille à dos, puis enfreint la loi en se postant sur une armoire électrique, tête nue, malgré les deux ans de prison encourus, cela tient du courage, du véritable courage. Elles sont condamnées pour « prostitution » et « corruption morale ». L’Iran c’est ça : des femmes qui se battent, tous les jours pour leurs droits, malgré les obstacles et les incertitudes vis à vis de leur sort. Car ce qu’elles privilégient à ce moment-là n’est pas leur personne, mais le sort d’une société toute entière. Ce qu’elles souhaitent n’est pas l’interdiction du voile. Il faut être pragmatique, ce pays est religieux. Elles demandent simplement la liberté de choisir.

L’Iran c’est ça : des femmes qui se battent, tous les jours pour leurs droits, malgré les obstacles et les incertitudes vis à vis de leur sort.

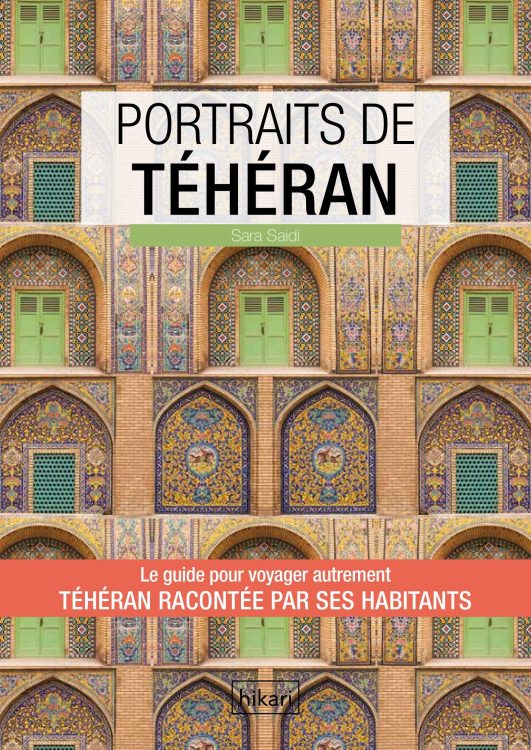

Dans votre livre, Portraits de Téhéran vous interrogez douze Iraniens vivant dans la capitale. Quel est l’objectif de ce livre ?

La plupart du temps, lorsque l’on visite un pays, la capitale est un passage obligé, voire majeur, mais pas en Iran. Les touristes se rendent d’abord à Chiraz ou à Ispahan. Portraits de Téhéran est un guide touristique au style journalistique sur cette grande ville trop polluée, mais tellement riche culturellement et humainement. Nous voyageons à travers les parcours et les goûts des Téhéranais interrogés. Chaque témoignage constitue une facette de l’Iran. La particularité du pays : ses nombreuses interdictions. Un musicien ou un acteur parle aussi de cela en évoquant son métier. J’ai notamment interviewé l’assistant de Jafar Panahi, le réalisateur de Taxi Téhéran, qui avait l’interdiction de tourner. Il a déjoué la censure en filmant à bord de son véhicule avec une caméra cachée.

Les Iraniens sont ouverts d’esprit, ils méritent d’être autre chose que les dommages collatéraux de stratégies politiques internationales.

L’Iran est un pays formidable, avec des gens qui ont soif d’apprendre. 70% des Iraniens ont moins de 35 ans, ils sont hyper-connectés, ils ont le désir de s’ouvrir au monde. Ils adorent avoir des étrangers chez eux, ils n’ont absolument pas envie de rester dans leur bulle. La majorité des jeunes de ce pays ont accès à ce qu’il y a a l’extérieur, avec internet notamment ; ils déjouent le filtrage des sites. Il sont tous ultra-politisés, car la politique atteint la sphère privée. Les sanctions internationales ont été amoindries il y a trois ans et leur retombent dessus aujourd’hui. Comment ces gens peuvent-ils garder espoir ? C’est la question que je me pose. C’est un peuple qui a une irrésistible envie de vivre. Les Iraniens sont ouverts d’esprit, ils méritent d’être autre chose que les dommages collatéraux de stratégies politiques internationales.